| 更新 | 2004/05/07 |

| 公開 | 2004/05/06 |

| 撮影 | 2004/03/08 |

えー、3月に飛鳥に行ってきました。

飛鳥っちゅうのは奈良県明日香村のことでおます。

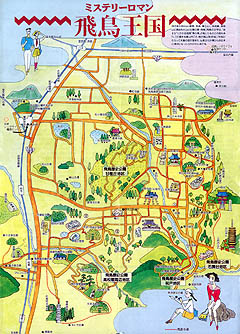

橿原神宮前でレンタサイクルを借りて、あっち行ったりこっち行ったりしながら、飛鳥駅まで。自転車は飛鳥駅で乗り捨てできます。だいたい図の黄色のコースを漕ぎ回ったわけです。

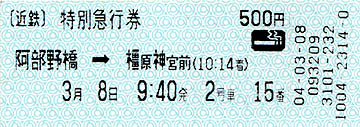

大阪駅から環状線で内回りなら9駅、外回りなら10駅めの「天王寺」で、近鉄南大阪線に乗換えます。近鉄の駅は「天王寺」ではなく、「阿部野橋」です。贅沢に特急券を買い求めました。これです。

|

| [近鉄特急券] |

特急列車は2両編成で、1号車が禁煙車、2号車が喫煙車と、とても分かりやすい編成になっております。9時40分発の10時14分着。34分です。速いですね。さすが特急です。橿原神宮前に着いた私は、まずうんこをしました。春とはいえ、駅はひんやりとして寒かったからです。左が2004年3月8日の橿原神宮前駅前です。あ、「かしはらじんぐう」と読みます。右は33年前に撮影した写真です。カメラの方向が違っているようです。もしかしたら出口も違っていたかも知れません。あはは。

|

|

| [橿原神宮駅前 2004年3月8日] | [橿原神宮駅前 1971年4月7日] |

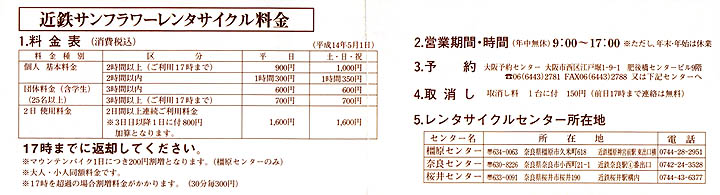

で、レンタサイクル屋さんに入りました。何軒かあるようですが、目についたところが近鉄サンフラワーレンタサイクルというところでした。ここでサイクリングマップをもらいます。

|

| [サイクリングマップ] |

こちらが料金表です。平日料金は900円ですが、飛鳥駅で乗捨てるので、200円だか300円だかが加算されました。

|

| [レンタサイクル料金表] |

まずは、甘樫丘(あまかしのおか)に向かいます。自転車では登れませんので丘の麓に自転車を停めて、歩きます。こんな坂道です。梅が咲いております。

|

|

| [坂道] | [梅の花] |

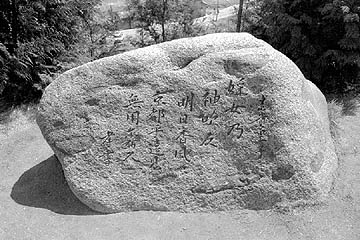

途中に歌碑があります。犬養孝先生の書でございます。えー、左が2004年3月で、右が1971年4月の撮影でございます。33年の歳月を経て、同じ形でございます。

|

|

| [万葉歌碑 2004年3月8日] | [万葉歌碑 1971年4月7日] |

萬葉仮名でございます。このように読みます。

うねめの

そで ふきかえす

あすか かぜ

みやこを とおみ

いたずらに ふく

萬葉集巻一の51。お作りになられた志貴皇子(しきのみこ)は、天智天皇の息子で、光仁天皇の父にあたります。いつのお生まれか分かりませんが、お亡くなりになったのは715年だそうです。歌の解釈はこちらにございます。

犬養先生は、大阪大学名誉教授であらせられまして、萬葉集研究の第一人者として、ご活躍あそばされました。独特の節回しで和歌をお歌いになりまして、「犬養節」などと呼ばれておったようです。先生は1998年にお亡くなりになりましたが、犬養万葉記念館でその業績人柄を偲ぶことができます。しかしながら、私はパスしてしまったのであります。

で、1967年、先生の還暦祝いとして黛敏郎さんがこの和歌に曲をおつけになりました。四部合唱曲でございます。実は私のFMIDIデビュー曲でございます。

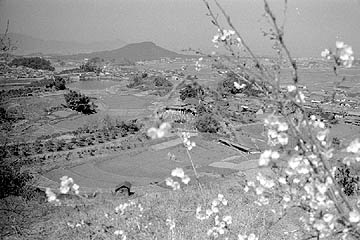

甘樫丘の上からは大和三山が見渡せます。正面の円錐が耳成山(みみなしやま)、右手の低いのが香具山(かぐやま)です。

|

|

| [耳成山] | [香具山] |

左手には独特の形の畝傍山(うねびやま)。畝傍山の左手奥にはコブがふたつのニ上山(にじょうざん/ふたかみやま)が見えます。

|

|

| [畝傍山 2004年3月8日] | [畝傍山 1971年4月7日] |

大和三山がUFO着陸の目印だと思っているヲタのかたもいらっしゃるようですが、この三っつの山は形も三様ですし、「正三角形」に配置されているわけでもありません。もっとも「正三角形に近い」ということは言えますが。位置関係はこのへんでご確認ください。UFO基地はここではなく、富士山頂にあったとするのが妥当です。あはは。

大和三山をめぐっては、萬葉集にこんな長歌があります。

香具山は 畝傍を愛(お)しと 耳成と 相争ひき

神代より かくにあるらし

いにしえも しかにあれこそ

うつせみも 妻を争うらし

巻一の13。中大兄皇子(なかのおおえのみこ)の作でございます。畝傍山をめぐって、香具山と耳成山が三角関係にあったというお話です。畝傍山は額田王(ぬかたのおおきみ)のことで、耳成山、香久山は中大兄皇子と大海人皇子(おおあまのみこ)のことだという説もございます。

原文では「畝傍を愛(お)しと」の部分が「雲根火雄男志等」になっておりまして、もしかしたら畝傍山が男山ではなかったかと思うきょうこのごろでございます。あはは。

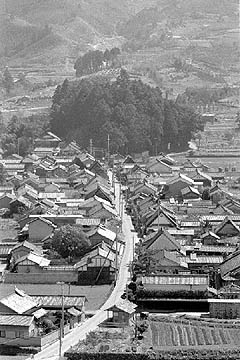

えー、丘から見える「飛鳥坐神社(あすかにいますじんじゃ)」の杜です。

|

|

| [飛鳥坐神社の杜 2004年3月8日] | |

| [飛鳥坐神社の杜 1971年4月7日] |

えー、丘を降りて神社に向かいます。階段を昇るのは疲れるのでパスしてしまいました。詳細はこちらをご覧ください。

実は、この神社は子授けの神様としてゆーめーなのであります。どんなとこかというと、こんなところなのであります。すごいですねー。

1971年撮影と比べてみますと、向かって右側の石碑の位置としめ縄が変わっているようです。

|

|

| [飛鳥坐神社 2004年3月8日] | [飛鳥坐神社 1971年4月7日] |

いちおう1971年訪問時の写真を貼っておきます。

|

|

| [拝殿 1971年4月7日] | |

| [石像のようなもの 1971年4月7日] |

実は飛鳥坐神社に行く前に「水落遺跡」に立ち寄りました。660年5月、中大兄皇子(後の天智天皇)が、日本で初めて作った(たぶん作らせた)水時計の遺跡です。1981年に掘り出されたそうです。それでは近江神宮の水時計はいったい何やねん?

|

|

| [水落遺跡] | [その説明] |

水落遺跡の北側には、埋蔵文化財展示室がございます。

えー、おまけで1975年にこのあたりで撮影したガソリンスタンドも掲載しておきます。

|

|

| [埋蔵文化財展示室] | [街角のガソリンスタンド 1975年3月23日] |

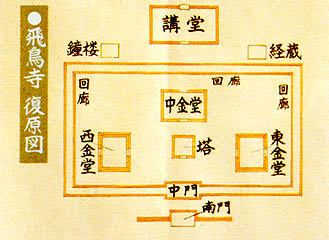

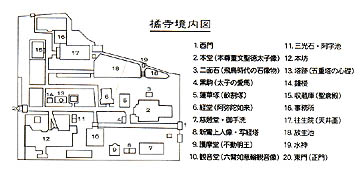

続いて、「飛鳥寺(あすかでら)」に参ります。工事中でございます。右の図のように復興しようとしているのでございましょうか。ここは蘇我馬子の発願により、596年に創建された日本最古の寺だそうです。

|

|

| [飛鳥寺] | [復元図] |

拝観券でございます。

飛鳥寺は日本最古のお寺でございますゆえ、日本最古の仏像もございます。606年に推古天皇が鞍作鳥仏師に作らせたそうです。2度の火災で伽藍が消失し、1632年と1826年に再建され、大仏さまも補修されましたが、顔の一部,左耳,右手の中央の指3本が建立当時のものだといひます。

仏像は、たいていのお寺で撮影禁止になっておりますが、33年前にここを訪れたとき、仏様を身近に置いて拝んで欲しいということで、自由に撮影できました。今回は確認しませんでしたが、たぶん変わらんだろうと、撮影させていただいたのでございます。

|

|

| [飛鳥大仏 2004年3月8日] | [飛鳥大仏 1971年4月7日] |

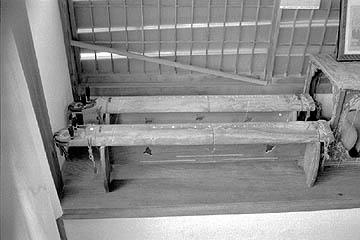

飛鳥寺名物二弦琴。昔、住職が演奏者として無形文化財に指定されていたそうな。

|

| [二弦琴 1971年4月7日] |

えー、大化の改新でございます。山背大兄皇子(やましろのおおえのみこ)とその一族を殺害した蘇我入鹿(そがのいるか)が、645年6月12日、飛鳥板蓋宮(あすかいたぶききゅう)で中大兄皇子に殺されました。飛鳥寺近くに「入鹿の首塚」というのがありますが、このとき斬られた入鹿の首がここまで飛んできたのだそうです。えー、位置関係はここをご覧ください。地図の中央が飛鳥寺で、その真下(南)に板蓋宮跡があります。500メートルくらいでしょうか。すごいですね。

|

|

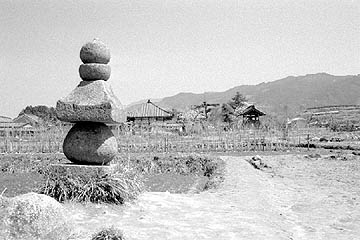

| [入鹿の首塚] | [首塚から飛鳥寺を望む] |

こちらはのどかな昔の写真。まだ周辺が整備されていなくて、畑の中にぽつんとあります。

|

| [入鹿の首塚 1971年4月7日] |

ここから飛鳥川をわたって「酒船石(さかふねいし)」に行きます。酒を造るときに使われたのだろうということでこの名がありますが、最近、すぐ下に石垣や別の石造物が発掘され、それらが一連の施設であることが分かってきました。

|

|

| [酒船石 2004年3月8日] | [酒船石 1971年4月7日] |

|

|

| [酒船石 2004年3月8日] | |

| [酒船石 1971年4月7日] |

2000年に発掘された「亀形石造物」というのがそれです。「酒船石」の見物は無料ですが、「亀形石造物」を含む「酒船石遺跡」の見物は、文化財保護協力費として300円を徴収されます。

|

| [酒船石遺跡の案内] |

丸いのが亀の形になっていて、手足などの装飾もあり、「亀形石造物」と名づけられました。亀の隣りの石は砂岩湧水施設だそうですが、どう見ても便器ですね。

先ほどの酒船石は、左の写真の奥上方にあります。

|

|

| [酒船石遺跡] | [亀形石造物] |

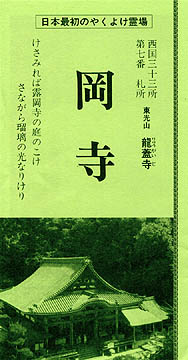

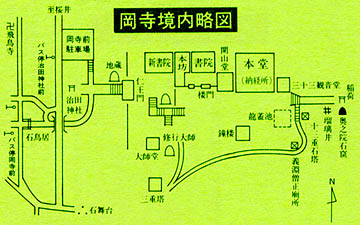

さて、西国三十三ヵ所観音巡礼七番札所 岡寺 でございます。岡寺は長く急な坂の上にございまして、自転車では息が切れます。

創建は663年。岡寺の正式名称は「龍蓋寺(りゅうがいじ)」といひます。創建当時の義淵僧正は法力の持ち主で、悪龍を小池に封じ込め、大石で蓋をして閉じ込めたという伝説があって、そこから命名されたといひます。

|

|

| [岡寺 拝観券] | [境内略図] |

|

|

| [岡寺 仁王門] | [紅梅白梅] |

境内は上下の起伏があって、なかなか楽しいです。仏足石という、お釈迦さまの足跡がついた(っつーか彫った)石がございます。足の裏には何やら模様が彫られていたりします。仏さまは足の裏に千輻輪(せんぷくりん)という舵輪のような模様がついているのです。仏さまは他にも、手足に水かきがついていたり、舌は髪の生え際まで届いたりと、とても人間とは思えない特徴をお持ちでございます。あ、仏様は解脱しておられますので、もはや人間ではございませんね。

|

|

| [雪の残る十三重塔] | [ご本尊 如意輪観音 1971年3月8日] |

|

|

| [瑠璃井] | [仏足石] |

奥の院は洞窟になっております。真っ暗で何も見えません。不気味です。ストロボの光の中に仏さまがおわせられました。

|

|

| [奥の院] | [洞窟の中] |

|

|

| [本堂 2004年3月8日] | [本堂 1971年4月7日] |

|

|

| [稲荷] | |

| [三重塔] |

岡寺は、日本最初の厄除け霊場だそうです。(表中、★は大厄)

厄年は一生の大きな節目の年齢です。災難のないよう、厄除け祈願をして、健康で幸福に、この一念が過ごせますよう岡の観音さまにお願い致しましょう。

| 男の厄年 | 女の厄年 | ||||||||

| ☆2才 | ☆7才 | ★13才 | ☆17才 | ☆22才 | ☆1才 | ☆9才 | ★13才 | ☆19才 | ☆22才 |

| ★25才 | ☆29才 | ★41才 | ★42才 | ★43才 | ★32才 | ★33才 | ★34才 | ★37才 | ★39才 |

| ☆49才 | ☆57才 | ★61才 | ☆72才 | ☆85才 | ☆45才 | ☆49才 | ★57才 | ☆63才 | |

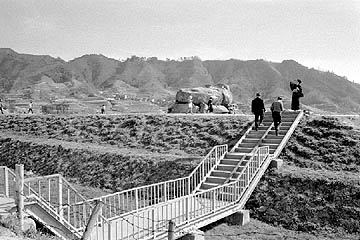

お次は石舞台。岡寺参道は食事処が充実していますが、だいたいこのあたりで昼食になるのでございます。古墳を覆う土がなくなって、天井の石が露出したものですね。築造は7世紀ごろで、蘇我馬子の墓ではないかと言われております。

石舞台という名は、狐が女性に化けて石の上で舞ったからとか、旅芸人が舞台として使ったからとか言われております。現在、墓石だっちゅーので、上に登るのは禁止されていますが、33年前は自由に登れました。

|

|

| [石碑] | [二上山が遠望できる] |

えー、石舞台への入場券です。「拝観券」と印刷されていますが、拝まにゃならんような有り難いものはございません。

|

| [入場券] |

|

|

| [階段 2004年3月8日] | [階段 1971年4月7日] |

|

|

| [下から見ると異様] | [モスラの幼虫です] |

|

|

| [こっちから中に入れます] | [入口] |

|

|

| [逆光気味のアングル] | |

| [中から入口方向を見る] |

|

|

| [石舞台 2004年3月8日] | [石舞台 1971年4月7日] |

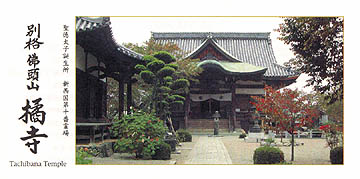

橘寺(たちばなでら)は、聖徳太子がお生まれになった「橘の宮」という欽明天皇(きんめいてんのう)の別宮を改造して寺院にしたものだそうです。法隆寺の玉虫厨子も元はここにあったそうな。

|

|

| [聖徳皇太子御生誕所 2004年3月8日] | [聖徳皇太子御生誕所 1971年4月7日] |

|

|

| [橘寺 2004年3月8日] | [橘寺 1971年4月7日] |

日本書紀によると、11代垂仁天皇(すいにんてんのう)のときに、トコヨの国から田道間守(たじまもり)が持ち帰った「トキジクノカグノコノミ」を当地に蒔くと、やがて橘(ミカンの原種)が芽を出したので、この地を「橘」と呼ぶようになったそうな。田道間守は他にも黒砂糖も持ち帰っており、やがてミカン・薬・菓子の祖神として崇め祭られるようになったのだそうな。

これは拝観券。

|

|

| [表] | [裏] |

本堂前に、馬の像がございます。聖徳太子の愛馬で、達磨大師(だるまだいし)の化身とも言われ、空を駆けるそうな。「黒の駒」だそうですが、青いですね。

|

|

| [境内] | [馬] |

本堂横の庭に、二面石という石像がございます。飛鳥時代の石造物で、人の心の善悪二相を表したものだそうです。痔切博士と廃奴氏みたいなもんでしょうか。でも、どっちが善でどっちが悪かよく分かりませんです。

|

|

| [二面石 2004年3月8日] | [二面石 1971年4月7日] |

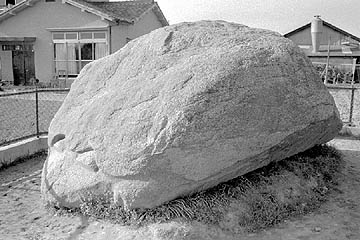

明日香は、石だらけです。これは亀石。何のために作られたのかサパーリ分かりません。

昔このあたりが湖だったころ、当麻(たいま)の蛇と川原(かわら)の鯰が戦い、負けた川原は湖水を当麻に取られてしまい、大勢の亀が死んだんだそうな。これを不憫に思った村人が、亀を形どった石を刻んで供養したんだそうな。亀は現在西南方向を向いていますが、これが西(つまり当麻の方)を向くと、再びこの地が湖になるのだそうな。

33年前の金網が、現在は生け垣に変わっていますが、亀は同じ方向を向いているようです。

位置関係は、このようになっております。地図の左端まんなかあたりが当麻(當麻)、右下の橘寺あたりが川原です。10kmほど離れています。

|

|

| [亀石 2004年3月8日] | [亀石 1971年4月7日] |

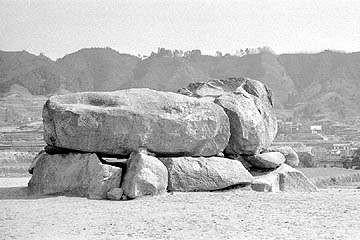

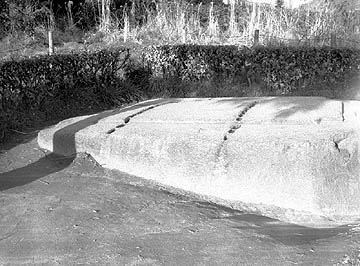

続いて、鬼の俎板(まないた)と鬼の雪隠(せっちん)。

昔、鬼が旅人を捕らえて、この俎板で料理して、食ったあと雪隠で用を足したといひます。雪隠が石棺本体で、俎板がその蓋だったようです。地震かなんかで、埋まっていた墓が露出して転がったものなのでせう。

|

|

| [鬼の俎板] | [鬼の俎板] |

|

|

| [鬼の俎板 1971年4月7日] | [宮内庁の領地宣言 1971年4月7日] |

俎板が道の右手上、雪隠が左手下にあります。蓋が飛んでったとは考え難いので、本体が転がり落ちたのでせう。

大便器ではなく、小便器のような感じですが、ここで用をたすと罰せられます。

|

|

| [鬼の雪隠] | [鬼の雪隠] |

|

|

| [鬼の雪隠] | [鬼の雪隠 1971年4月7日] |

左下写真に「さるいし」の案内看板がありますが、このお堀は欽明天皇(きんめいてんのう)陵でございます。矢印の方向に吉備姫王(きびつひめのみこ)墓があります。

|

|

| [猿石案内板] | [欽明天皇陵 1971年4月7日] |

柵の中には、怪しげな石像が数体ございまして、「猿石」といわれております。33年前の写真と比べてみますと、どうもメンバーが代わったような...。

|

|

| [吉備姫王墓] | [猿石] |

|

|

| [猿石] | [猿石 1971年4月7日] |

高松塚の発掘調査で極彩色の壁画が発見されたのが1972年。33年前に明日香を訪れたときはまだ発見されておりませんで、明日香ハイキングコースは吉備姫王墓で終了したわけでございます。

高松塚古墳の中には入れません。壁画の崩壊を防ぐため、完璧に周囲を固められております。周辺は遺跡公園として整備中です。

|

|

| [周辺は公園になっている] | [高松塚古墳] |

古墳正面脇にソーラーパネルがございました。空調の電源でしょうか。侵入者を見張るセンサーの電源でしょうか。

|

|

| [正面玄関] | [ソーラーパネル] |

古墳の左手に回ると竹林。真後ろに立つとよく分かりますが、古墳の頂上は防水シートのようなもので固めてあります。

|

|

| [左側面] | [背面頂上部] |

壁画は、壁画館でレプリカを見ることができます。石槨内部の模型もございます。入場料は250円。

|

|

| [高松塚壁画館] | [高松塚壁画館 入場券] |

|

| [高松塚壁画館 案内] |

キトラ古墳でも壁画が発見されていますが、今回はパス。飛鳥駅に向かいます。自転車を返却し、喫茶店で温かいコーヒーを飲みます。

|

|

| [飛鳥駅] | [飛鳥駅] |

んでもって、奈良市内で一泊し、翌日は 平城宮跡 にまいったわけです。

つづく

えー、最後に関係リンク集でございます。

明日香村

[戻る]

[戻る]